Para Emilia Stoll

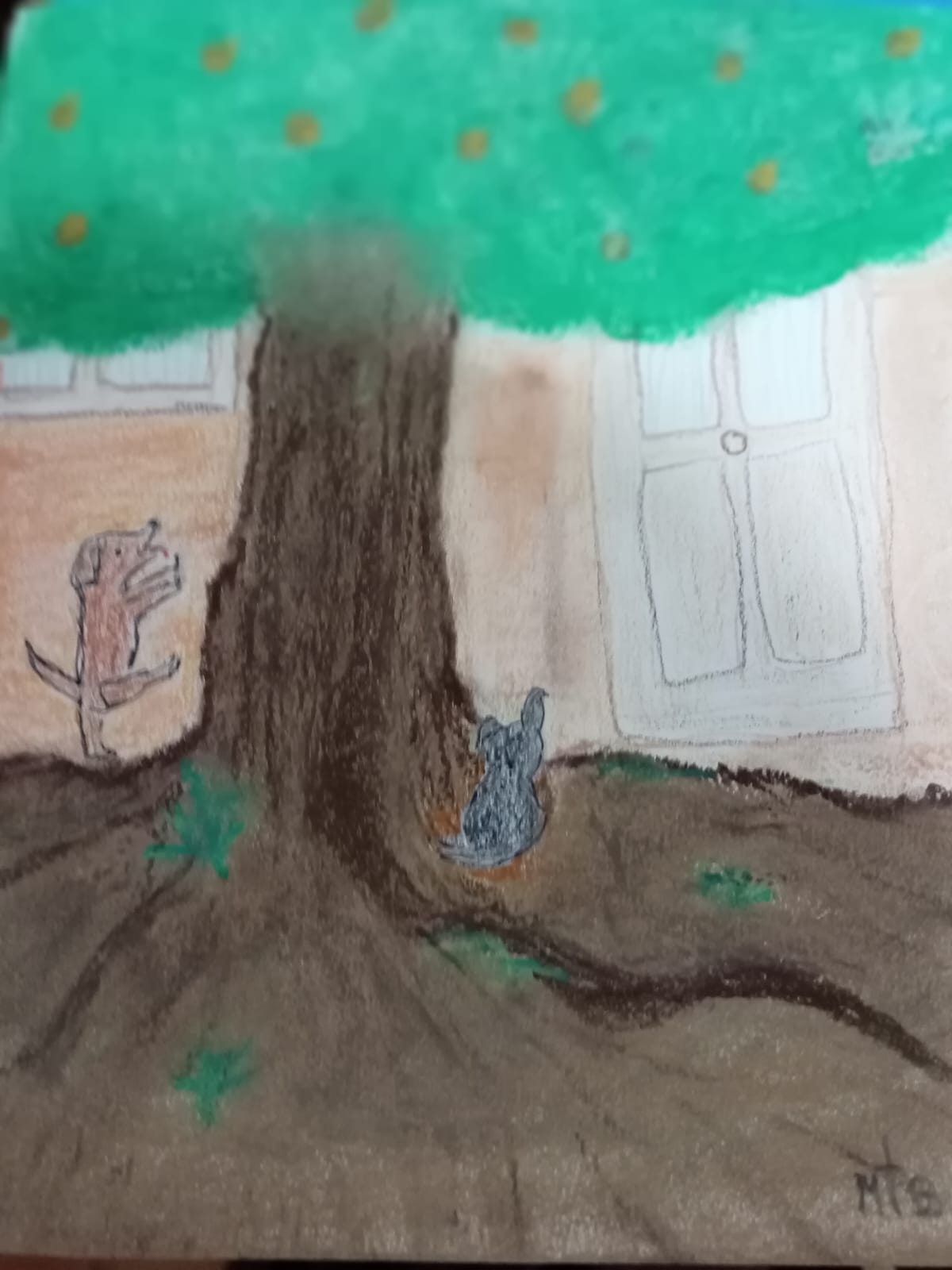

Frente a la puerta de la casita hay un árbol grande, muy alto, con ramas muy largas, que a su gusto crecen, se estiran hacia todos lados dando sombra y frescor, sus hojas verdes muy tupidas son brillantes, y de fruto da unas esferas color café claro; todos dicen ¡qué delicia! Esas delicias se llaman chicozapotes. Por dentro son de un color atardecer anaranjado oscurito, o color carne tirándole a canela o a más rosa, son frutos tropicales, exóticos, poco conocidos, su carne es muy suave, brillante, escurre miel, y sus semillas son muchas, negras, lustrosas, y muy duras.

Cuentan que los zorros y también sus cachorritos, de orejas pizpiretas y esponjadas colas, se trepan volados por su grueso tronco, así no los alcanzan los perros, cuando los ven subir al techo para saborearse esos dulces y deliciosos chicozapotes. Los canitos desmorecen de ladridos, brincoteando, dándole vueltas al árbolón, y los zorros juguetones, traviesos, más los hacen enojar, tirándoles las lustrosas semillas que escupen desde arriba.

En este mundo se reciben sorpresas del diario, se conocen cosas y casos que nunca hubiéramos imaginado. Resulta que a ese hermoso árbol, los científicos lo llaman Manilkara o Acras zapota; es oriundo de las húmedas y calurosas zonas de Centro América. En México, crecen en Quintana Roo, Campeche, Tabasco, algunas regiones de Veracruz, y también en la vecina Guatemala, donde hay, o había, selvas vírgenes de estos ejemplares.

Su madera es bellísima, muy apreciada en la ebanistería. Y aquí viene lo más interesante: el chicozapote tiene varios hermanos, los más conocidos son el zapote prieto o negro, al que llaman caca de mono; mezclado con jugo de naranja es un postre inigualable. El Zapote blanco, es parecido a una manzana, de cáscara delgada, amarillenta, pero su carne es color crema, dulce, de un sabor y olor muy delicados, se sabe que este fruto es sedante, y los aztecas lo usaron como hipnótico. El Zapote de niño o zapote mamey tiene igual un exquisito sabor, aunque muy distinto en color y textura, su semilla alargada se preparaba en dulce, da un aceite que cura los resfriados, quemadito, su polvo se usa para delinear las cejas, y en algún tiempo, hasta sirvió de plancha para alisar la ropa. Todos son a cual más de suculentos, cada uno con su sabor y apariencia muy particular, no se parecen nadita entre ellos. Son como las variopintas familias mexicanas, todos desiguales, poco se asemejan, tienen nombre propio, pero llevan el mismo apellido, y forman una familia muy extensa. Su nombre zapotl es de origen azteca.

Desde la época prehispánica, hace muchísimos años, en esa hermosa zona del Caribe, con arenas casi tan suaves como el talco, cimbreantes palmeras de penachos danzarines, aguas transparentes de maravillosos tonos, repletitas de arrecifes, corales, peces multicolores, hay también mortíferas enfermedades, alimañas, y sofocos. Durante la Conquista fueron territorios muy difíciles de someter, en gran parte por su clima caluroso, húmedo, muy lluvioso, y con huracanes intermitentes; no se parecía a nada de lo que los españoles ya habían dominado. La comunicación en esa zona selvática es compleja, por eso esta región se mantuvo aislada, enigmática, casi desconocida, hasta años muy recientes. Nuestro México, apenas empezamos a conocerlo.

Los mayas, habitantes protegidos por esa exuberante vegetación, eran hasta hace poco, un misterio indescifrable. Sólo ellos tuvieron la sabiduría de conocer, adaptarse, tener el amor necesario para vivir en esas tierras, aprovechar sus dádivas sin destruir lo que les ofrecían. Al chicozapote, por ejemplo, desde aquel entonces, y aún en nuestro Siglo XXI, durante los meses de marzo a junio, quitan las malezas alrededor de cada árbol, luego hacen incisiones oblicuas en el tronco, a eso se le llama sangrado, y por esas ranuras fluye una resina líquida de tono blancuzco, que juntan en pequeños cuencos; cada árbol les da hasta 8 kilos de resina. Tienen muy en cuenta, dejarlo descansar 8 años para obtener nuevamente esa resina, de dónde obtienen el Sicté que masticaban. En el México Prehispánico jamás explotaron la naturaleza, era venerada y respetada. Tomaban únicamente lo necesario, pero además investigaban, estudiaban, protegían cada especie, cuidándolas con especial esmero.

Los mayas, con la resina preparaban barras blancas, las envolvían en hojas de maíz y las dejaban endurecer. En sus ceremonias sagradas, probablemente la utilizaban para purificarse la boca; en su vida diaria, con el sicté se limpiaban los dientes y los mantenían sanos, también les servía para mitigar la sed cuando recorrían tramos muy largos de caminata, o tal vez niños y jóvenes encontraban diversión en el gusto de masticarla y hacerla tronar, uso que siglos después se consideró muy mal visto. En el altiplano, los aztecas llamaban al árbol chictzapotl, y a la resina masticable, al sicté maya, le decían tzictli en náhuatl, y nosotros lo conocemos y disfrutamos como chicle.

¿Y cómo llegó el chicle a convertirse en una golosina que se mastica con deleite en todo el mundo?

Para saberlo, nos iremos a pasear por el Siglo XIX, una época en que las señoras arrastraban largos vestidos, y apenas empezaban a construirse los ferrocarriles. En 1810 México se independizó de España. Años después, Francia lo invadió en dos ocasiones, los Estados Unidos se adueñaron ilegalmente de una gran parte de su territorio original, y fue entonces cuando el sicté, tzicli, o chicle, apareció en la escena internacional.

Durante esa centuria decimonónica, México tuvo varias veces como presidente, a don Antonio López de Santa Anna, un veracruzano, simpático, ambicioso, divertido, y militar, que intentó detener el avance de los estadounidenses, empeñados en apropiarse de territorio mexicano. Les ganó la batalla de La Angostura, pero lo tomaron preso, lo hicieron firmar los Tratados de Guadalupe, y le arrebataron a México, un millón de kilómetros cuadrados, más o menos.

Santa Anna, a quien le apodaban el quince uñas, desde que perdió una pierna en una de tantas guerras, se fue exiliado y vivió en varios países. Le encantaba la ópera, las peleas de gallos, las apuestas, y desde niño, mascar chicle era su mero gusto, así que de grande, a dónde iba llevaba su buena provisión. Cuando vivió en Nueva York, sin salir de casa por el frío, contrató como secretario a James Adams. Quién sabe, si don Antonio le convidó de su chicle, lo cierto es que en 1867, cuando se fue de Nueva York con su esposa Doloritas Tosta, Adams le dijo que le regalara un buen trozo, obviamente sin masticar.

Para 1871, Adams ya tenía su primera máquina de hacer chicles, lo recomendaba para el dolor, no sabemos para cual. Después se le ocurrió endulzarlo y empezó a venderse como golosina. Pasado un tiempo, el señor Wrigley´s le agregó sabor a menta, y los chicles Bazooka, se volvieron famosos por hacer bombas tronadoras. Sus fabricantes, fundaron empresas muy poderosas y amasaron fortunas. Durante la Segunda Guerra Mundial, se dice que los soldados lo masticaban para tranquilizarse, lo mismo que en la guerra de Vietnam. De cualquier manera, poco les ayudaría ante la tremenda violencia que los rodeaba.

Hoy por hoy, en las regiones dónde nació el auténtico chicle, se sigue cosechando la resina, y se elabora de la misma manera que lo hacían los mayas. ¿Qué sería del mundo sin las muchas dádivas de México?

María Teresa Bermúdez

Enero 2025