Cada uno de los amigos que he conocido en mi vida, tiene un sitio especial en mi corazón. Ninguno es más que otro, cada cual, como los seres humanos, es único e irrepetible.

En este relato les contaré del Sátiro Crepuscular. Un sátiro es un ser con figura humana, pero tiene orejas puntiagudas, cuernillos; la parte inferior del cuerpo es la de un macho cabrío, con rabo y pezuñas como el mismísimo diablo, sin embargo, no es un ser maligno que habita en el averno; es un ser mitológico que vive libre en los bosques, con una copa en la mano, un tirso insignia del dios Baco, a quien acompañaba muy seguido, o en su defecto, un instrumento musical.

Deambulamos en este relato por el México de los sesentas, pensaba decir que por aquellos años turbulentos, pero en realidad cada época tiene sus perturbaciones, alborotos, confusiones varias, así que lo dejo en la década de los sesenta, del pasado siglo XX. Conocí a mi entrañable amigo en tertulia de unos cuantos, es decir, una terapia de grupo. De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, así que en esos intentos, por conocerse a uno mismo y recuperar algo de cordura, nos encontramos. Cariacontecidos, inconformes, llenos de enojos, traumas; muy serios en nuestro papel de víctimas de los padres, de la sociedad, del sistema, en fin; a los veintitantos y hasta más allá de los treinta, uno es quien tiene la razón, la experiencia, la madurez y todo lo indispensable para estar a disgusto y despotricar contra el universo. No satisfechos con la hora de terapia, se convirtió en costumbre prolongar nuestras quejas, llantos, y sufrimientos, en Chiandoni, mientras disfrutábamos algún cafecito o un delicioso helado. Alfonso Durán Vázquez, burlón por naturaleza, con cara de sabio ateniense que le confería su flequillo, ojos retozones, se reía a diestra y siniestra de la humanidad, empezando por él mismo y por quienes lo acompañábamos. De pronto, me miraba y decía:

-Eso es muy triste Flaca, ponte tus lágrimas de plástico, saca tu rebozo y tu chicle…

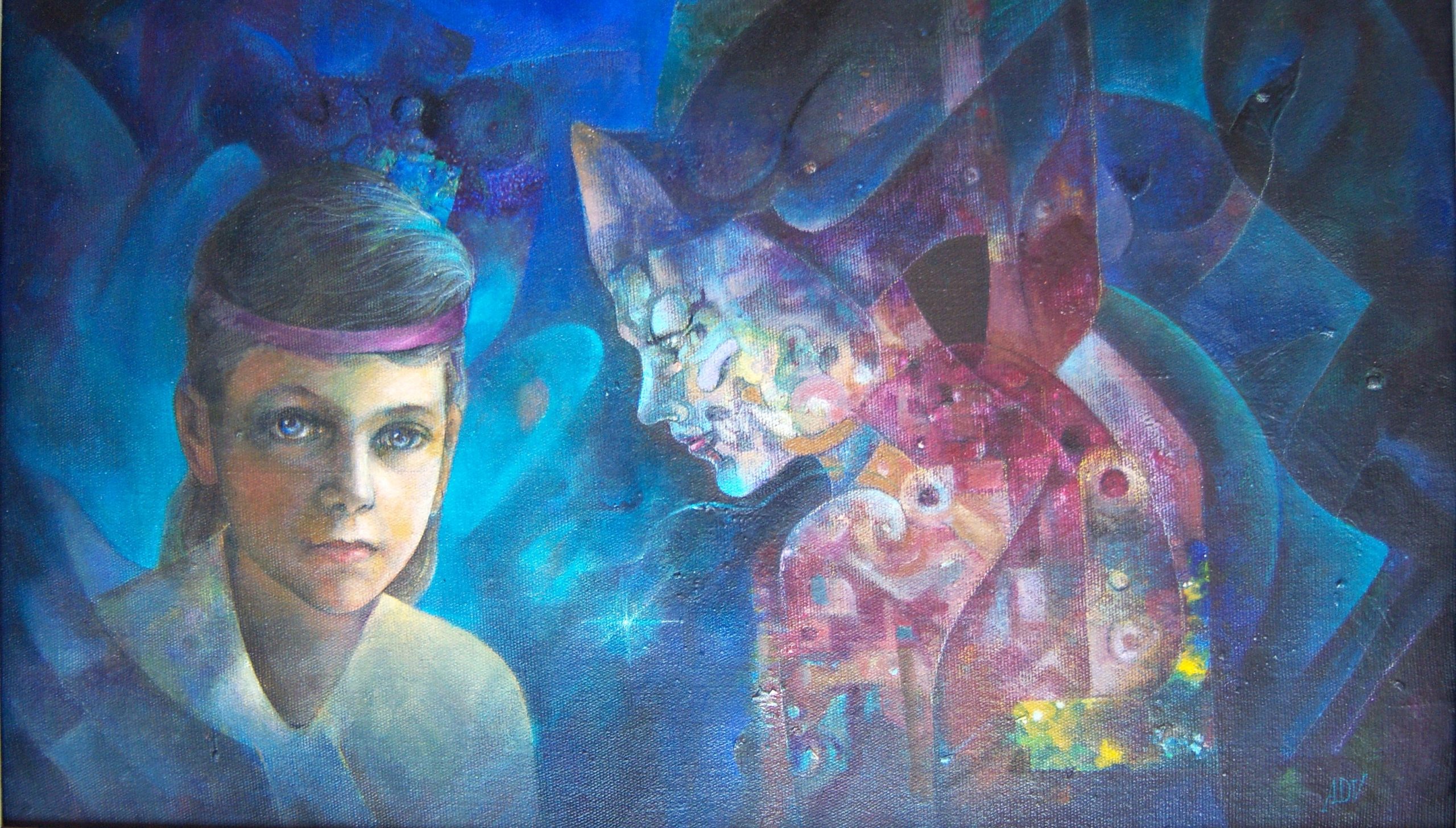

No bastaba el sarcasmo, se ponía en pose de violinista ejecutando música, y sus comentarios daban al traste con cualquier tipo de tragedia, para desembocar en una sarta de esclarecimientos y disquisiciones que nos cambiaban el humor y terminaban en carcajadas. Pasaban los meses, los pacientes no muy pacientes, desaparecían y unos cuantos seguíamos acudiendo a tomar helados, hasta que un buen día, no recuerdo por qué causa, motivo o razón, el Sátiro nos invitó a visitar su cercana cueva. Explico: Alfonso era pintor. Ni Marisa mi amiga ni yo, que llegamos juntas a la reunión, habíamos conocido anteriormente a un ser digno de tal interés, aunque Marisa fuera casada y tuviera hijos. Esta vez, en lugar de Chiandoni, nos dirigimos a su casa, expectantes, muy emocionadas, con cajetillas de cigarros suficientes para oscurecer la transparencia del aire capitalino.

Entrar a su espacio, se revistió de asombro, de cierta solemnidad. Para mí era verdaderamente un honor, sobre todo, después de haberlo escuchado hablar en las terapias. Poco a poco descubría a un personaje extraordinario, muy diferente. Vivía Alfonso en esos años, en un edificio Art Decó, con mosaicos rojos y negros, recubriendo las paredes de la escalera. Era un tercer piso. Cuando nos abrió la puerta, muy bien vestido, lo primero que me impresionó, fue cómo la luz de la tarde, que entraba por el ventanal de la calle de Guadiana, resaltaba su sonrisa retozona y su peculiar desenfado. No recuerdo haber visto pinturas desperdigadas, un caballete mostrando el trabajo inconcluso, colores sobre una paleta, pinceles remojados, una boina, o una bata con moño de color contrastante, en algún rincón.

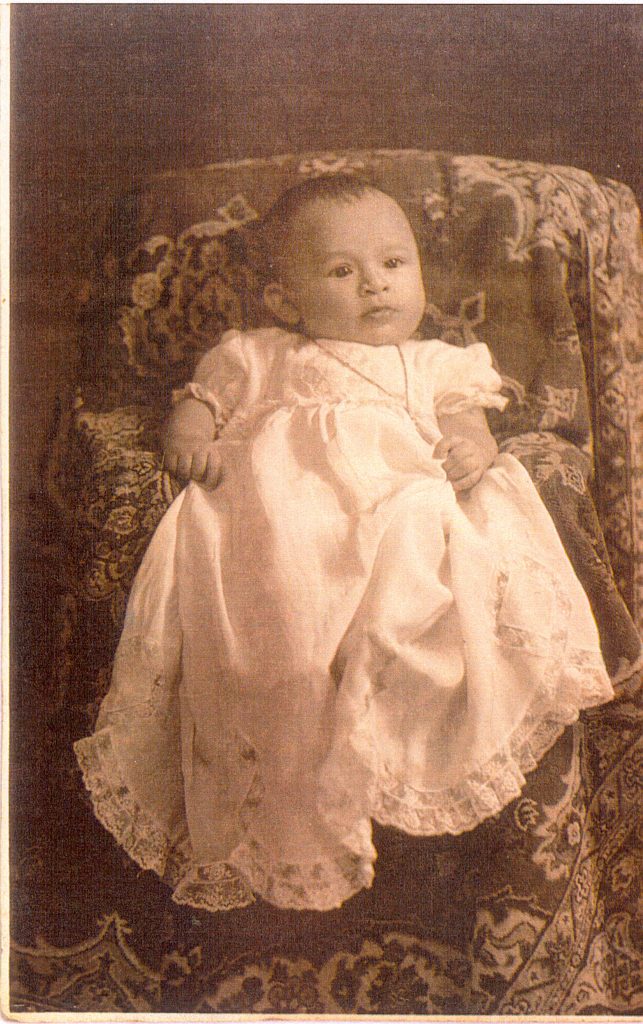

Estábamos en un sitio amplio, gracias a la disposición y el diseño de los muebles, muebles que se convertían en grutas de hermosos tonos verdosos, paredes movibles que se abrían para dar paso al baño, puertas de forma irregular y tonos más claros, abatibles -me acuerdo perfecto- con sogas marinas de matices verdes, algo más oscuras, remarcando los bordes. En una de las puertas, un óvalo hecho igual, de soga, bordeaba la foto del dueño del camarote. Es decir, la foto de Alfonso Durán Vázquez, quizás a los tres o cuatro añitos, con su atuendo de marinero, y el corte de pelo a lo príncipe valiente, escapándose de la gorra bicolor. Era un departamento rebosante de creatividad, cada cosa tenía su distintivo de original. Nunca me hubiera imaginado encontrar un Jardín del Edén con un león amarillo y demás animales, paseando tan campantes, en la pared de una tina de baño. Era un domicilio sui géneris, lúdico, muy acogedor.

Había un lugar para cada cosa, y cada cosa estaba en su lugar correspondiente. Un espacio armónico, muy bello. Un solo sillón, a lo largo de una pared con varios cuadros de Alfonso, recibía a la concurrencia fumadora, locuaz, divertida hasta las lágrimas, que no eran de plástico, sollozante o iracunda, según los temas; perpleja y cavilosa, uraña o necesitada de afecto. Recorríamos universos, internos, externos, subsumidos, beligerantes, extraterrestres, galaxias celestiales o del inframundo, flotando en los humos del tabaco, que en aquellos años gloriosos carecía de tantos químicos.

Pasábamos unas tardes suculentas, devorando bocanadas de humo y alguno que otro cacahuate, que nos auxiliaba a digerir los torrentes de palabras y sentimientos, a veces complicados de expresar por su carga emotiva. La plática recorría cualquier cantidad de temas, se hablaba con corrección, sin faltar las palabrotas que en el sitio y momento adecuado eran insustituibles, al fin y al cabo -no es la palabra perro la que muerde- decía otro amigo. Conocí en una de tantas tardes a Bernardino, el artífice del mobiliario con sus vueltas y recovecos; pese a su lozana juventud, pues no llegaba ni a los veinte, al rato ya era asiduo a las reuniones tempraneras del Sátiro.

Aquello del apodo, fue creación del mismísimo Alfonso. El timbre de la puerta principal, no funcionaba; la contraseña para entrar al edificio consistía en gritar a todo pulmón: Sááááátttttiiiiirrrrrooooo, en plena calle. Por arte de magia aparecía Alfonso en la ventana, y dejaba caer una canastita con el manojo de llaves. Fue así como el Maestro se rebautizó, sin desperdiciar ni una sola gota de agua. Lo de Crepuscular, también fue de su propia autoría, pues le gustaba darse ínfulas, ser desemejante, exagerado, estrambótico, farolero, muy culto, muy simpático, y sobre todo muy buen amigo.

Eloísa, la madre, parió al pequeño en su casa de Mérida, de seguro muy mortificada, con mucho susto tras la muerte de la pequeña María Enriqueta, la hija primogénita. Entre angustias, preocupaciones, dolor, con los nervios a flor de piel, Eloísa se dio cuenta de que no podía amamantar a su nené. El chiquito lloraba, y hacía llorar a la inexperta y aterrada mamá, desconsolada porque su hijo pasaría hambres. La tía Jú y la tía Chepita trataban de consolarla, en lo que don Alfonso, el papá, y otros miembros de la familia se afanaban por conseguir un ama de leche o nodriza; llegaron al extremo de vestirlas con ropa de doña Elo, porque el chiquito se negaba a mamar y sus berridos eran a todo pulmón. Finalmente, tras varias nodrizas frustradas por el rechazo del corajudo, una chichigua maya acunó al recién nacido, que goloso, mamó leche y caricias en el ancestral y rítmico lenguaje de la tierra del Mayab.

El recuerdo de la difunta María Enriqueta, despertaba terrible desasosiego; todos estaban al pendiente de que el pequeño creciera sano, vigilaban su respiración en la cuna, observándolo día y noche con surtido de sobresaltos y el ombligo encogido; lo sobreprotegían, cuidándolo en exceso, ante el temor de que le fuera a pasar algo. Alfonso era el centro de atención. Quizá, para no sentirse tan abrumado por los arrumacos de una extensa y alharaquienta parentela, rodeado de adultos que opinaban sobre su crianza, la maravillosa luminosidad a su alrededor, la gama infinita de colores entrando por sus ojos, fueron su primer refugio, una vez saciada su hambre.

El 1930, en la Península, había sido un año dificultoso. Pleitos, desacuerdos, entre el gobierno y los hacendados se recrudecieron con la crisis económica de 1929. Los pésimos manejos en Henequeneros de Yucatán aunados a la Gran Depresión y el cierre de los mercados, originaron el derrumbe de precios y la acumulación del producto en las bodegas.

En esas circunstancias, la vida en Mérida no carecía de resquemores, mecida por el período de entreguerras, que sufría la humanidad. En la India, Mahatma Gandhi propuso la no violencia para independizar a su país, Albert Einstein formuló la Teoría de la Relatividad desbancando lo absoluto, mientras en México gobernaba don Pascual Ortiz Rubio, que sufrió un atentado el 5 de febrero, el mismo día que tomó posesión del cargo. En marzo hubo problemas con Guatemala por la incursión a la Hacienda chiclera La Fama, en Campeche. El avión anfibio Mayab, propiedad del gobierno de Yucatán, famoso por recuperar los cuerpos de Pablo Sidar y Carlos Rovirosa tras su accidente, se incendió al aterrizar en Mérida en septiembre, hubo siete víctimas.

Cada temporada traía de la mano sus regocijos y sinsabores. En la casona Durán Vázquez, el niño Alfonso poco a poco dejaba de ser preocupación, la extensa familia le celebraba pucheros, gracias y travesuras. Desde su silla alta, donde mangoneaba a los mayores, aprendía. Asombrado, miraba a doña Elo rociar de alcohol a las tarántulas, que en temporada abundan en la región, y acto seguido aventarles un cerillo. Las tarántulas ardientes, desesperadas, corriendo enloquecidas, eran un espectáculo un tanto macabro, que los ojos del pequeño seguían con espanto y admiración. Fuego en movimiento, destellos de las negras tarántulas, gritos de los mayores, la escena debe haber sido muy impactante para el pequeño que no podía entender qué ocurría. Se iba grabando en su inventiva, absolutamente todo lo que sus ojos captaban; la intensa luminosidad del trópico, esa que resalta la vida y aún en la sombra permite observar detalles insignificantes, fue su primera maestra, y lo volvieron autodidacta. Quería descubrir por sí mismo cuanto le interesaba.

La mar misteriosa, atrayente, abismal, fue otro escenario cotidiano e indeleble en la infancia del Sátiro. Largas temporadas jugó con los minúsculos granos de arena que disfrutaba en sus manitas, dándole forma, desbaratándola, dejándola escapar entre los dedos, sintiendo la suavidad moldeable; descubría las hechuras fantasiosas, la policromía y textura de los caracoles, de las conchas ahuecadas que le permitían mirar de cerca un poco de agua, sus reflejos, sentirla escurridiza pero diferente a la arena. Quizá desde entonces fue haciendo suya la inmensidad de la mar en su conjunto, en sus entrañas, sus combinaciones, sus reverberos, su grandeza y su nimiedad; la lejanía del horizonte con destellos multicolores, los cangrejos que se escabullían en su agujero, o los peces pequeños que vivían en el agua, a diferencia de las gaviotas que corrían tras la espuma y de repente podían volar. En esos ambientes ricos en imágenes, iridiscencias, impresiones, vida, muerte, movimiento eterno, le tocó crecer a Alfonso.

Noviembre fue un mes especial para el matrimonio Durán Vázquez. En 1934, el 9 del citado mes, dos días antes del cuarto cumpleaños de Alfonso, nació Elmer José, ¡un hermanito! Ambigua situación, que por un lado le daba al mayor algo de libertad, pero a la vez, perdía el cetro; dejaba de ser el punto de atracción en su hogar. Entre pañales, denticiones, recargos de estómago, raspones, discusiones, pleitos infantiles de dos niños de Escorpio, el octavo signo del zodiaco, transcurrieron los años infantiles. Cuando Alfonso entró a la primaria, había inquietud general en todo el país; las autoridades clausuraron iglesias, intentaban también establecer la enseñanza socialista y que los niños aprendieran educación sexual, cuestión que muchos padres de familia y gran parte de la sociedad, consideraron irreverente. La religión católica, sus dogmas y preceptos eran válidos, no hacían falta otra clase de conocimientos. En el Montejo, pasó Durán Vázquez una gran parte de su tiempo, aprendiendo el Catecismo del Padre Ripalda y la Historia Sagrada, mientras cursaba la primaria en un ambiente religioso que prolongaba y afianzaba la enseñanza doméstica.

Rondando su décimo cumpleaños, otra vez en noviembre, nació Eloisa, ¡la niña esperada! Ya para esos años, Alfonso hablaba de su vocación, ¡quería ser torero! A José, en cambio, el baile, el canto, le gustaban un montón, y ofrecía recitales entonando El Negrito bailarín de Cri Crí, que la parentela premiaba con aplausos; hasta el día aquel, que a la par del bastón y del bombín, se cayó de la mesa y por allá fue a dar. Un par de revoltosos, traviesos, que no dejaban títere con cabeza y al ver a doña Eloisa molesta, se trepaban a la punta de la veleta.

-Ya bajarán

Predecía muy convencida la señora mamá, pensando que cuando el sol les quemara, los diablillos agobiados por las alturas y el calorón, estarían a su alcance para ejecutarlos, con merecidos chancletazos, que los volverían bien portados. Llantos, juegos, pleitos, amenizaban el día a día. Los enormes roperos de la casa eran los favoritos para jugar guarda-guarda, mientras que el patio se prestaba a la chácara, que pintada en el suelo les hacía dar saltos, y cuando invitaban amigos, la soga, el brinca burro, y el béisbol los entretenían de lo lindo. Alfonso, muy seguido, se aislaba en su mundo interior dedicado a observar, dibujar, probar.

En la década de 1940 la empresa Henequeneros de Yucatán, gracias a hacendados y gobernadores, se llevaban la palma en cuanto a corruptos. Las tensiones en el campo, ahondaron la descomposición y la miseria, incrementando las desastrosas condiciones de vida, las enfermedades, el alcoholismo, la desnutrición y la ignorancia. Los veinte pesos que ganaban los peones cada semana, los perdían en las cantinas, que brotaron como mala yerba en las comisarías del interior, condiciones que repercutían en sus familias y poblados viciando el ambiente, acrecentando la penuria, fomentando desgracias, enfermedades.

Para ese entonces, Alfonso estudiaba la secundaria, su interés se centraba ya en el dibujo, los colores, la luz. Lo sentía como un apremio interior, hacía bosquejos, mezclaba tonos, probaba trazos, coloreaba, volvía a despintar, hasta ir encontrando lo que a él le satisfacía. Paralelamente se percató de su urgente necesidad de aprender más sobre la pintura, visitar museos, conocer, salir del ambiente familiar y provinciano. En 1948 y poco después también José su hermano, se fueron a radicar a la Ciudad de México. Vivían en la calle de Colima, en la Colonia Roma, con doña Lupita Basteris. Alfonso se inscribió en una Escuela de Arte y Publicidad, domiciliada en Uruguay y San Juan de Letrán. Su urgencia de aprender era acuciante; en la escuela hacía trabajos que le aportaban dinero y logró independizarse. Leer mucho, escuchar música, pintar, no saciaban su vacío interior, no encontraba emoción en ese aprendizaje mecánico, él sentía la necesidad de crear algo diferente, propio, muy suyo. Quería ser auténtico.

Su mundo interior repleto de fantasía, creatividad, muy personal, secreto, le causaba enorme inquietud, lo desbordaba, no sabía qué hacer con esa riqueza, ni cómo trabajarla; sentía que él mismo no dejaba que fluyera libremente; no se daba permiso de expresar sus emociones atoradas, sus sentimientos y eso lo atormentaba.

-Encerré mi propio yo, siempre en busca de una salida. El desorden, la bohemia o la música eran una fuga. Los días se hacían noches y las noches días. Algo así como un año después, casi de manera mágica, me di cuenta de que me encontraba en un completo desconcierto, y el único camino de salir de este modo de vida era que yo volviera a pintar. Así pues –bien o mal- yo debía sencillamente pintar.

Alfonso Durán Vázquez aprendió por si mismo. Frecuentaba ambientes de pintores, adquiría conocimientos, ensayaba técnicas propias, visitaba exposiciones, se aficionó especialmente a la pintura antigua, buscando descubrir, penetrar, hacer suya la manera de manejar texturas, colorido, trazos de los grandes maestros, pues nunca estuvo de acuerdo con la Academia. El hacía su propio y dificultoso camino. Un crítico literario, Raúl Ortiz y Ortiz, le habló de las becas que gracias a un convenio entre Francia y México, podría obtener en la embajada. Alfonso obtuvo en dos ocasiones la Beca de Arte. Además de Francia, recorrió cuanto pudo para aprender. En los Museos observaba días, semanas, cuanto podía, las grandes obras, hasta encontrar los secretos de famosos pintores, y guardias que le permitían quedarse más tiempo. Aprendió de los Flamencos Primitivos, la técnica con la cual lograron hacer vibrar un color:

-Dentro de un rojo, por ejemplo, que aparentemente se ve uniforme, hay montones de matices. Para que se vea vibrante, se deja puro en algunas partes y en otras se quema: con azul, con verde, con violeta, con tierra de sombra. Si lo haces por transparencia, se va a ver un color rojo vivo, vivísimo; si únicamente te concretas a poner uno solo, se verá plano.

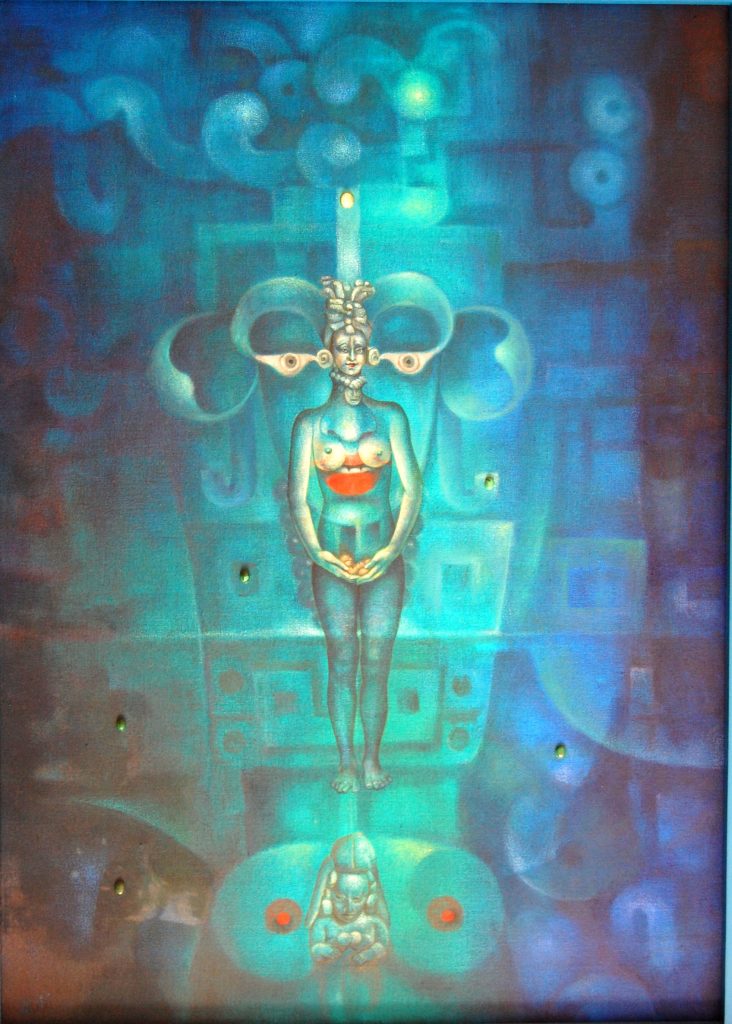

Alfonso, imbuido de una tradición religiosa, profundamente arraigada, la proyecta en muchos de sus cuadros, pinta escenas de la Biblia, la Historia Sagrada, el incomprensible Dios Padre, la Creación, el desafío y temor de lo desconocido. Quiere explicarse lo inexplicable, captar los misterios que no entiende, para destruir luego esa obra. Y en ese viaje desborda su fantasía, trastocando lo visible, representándolo de acuerdo a su visión personal, dejando de lado, sin tomar en cuenta teorías, estilos, tendencias. Por ese motivo Alfonso no se sentía pertenecer a ninguna escuela, ni le gustaba que lo etiquetaran.

-Entonces se comienza a ser, a través de ésta negación, un creador activo. Así se llega al punto del cero absoluto, desde el cual se debe empezar de nuevo.

Pintaba por necesidad, por placer, su oficio de pintor estaba inscrito en un ritual que cumplía al crear seres descarnados, alucinaciones, delirios que plasma en la tela con infinidad de reflejos y transparencias, que transportan a un mundo irreal, onírico, auténtico; para Alfonso la obra única, era una mística, una manera de ser. Al pintar, no escogía temas, simplemente manchaba la tela, y en el proceso se le iban presentando imágenes. No programaba la dirección a seguir ni el estilo. Le emocionaba la aventura de crear. Cuando junto a su casa construyeron el edificio Somex me comentó:

-Esto me cuestionó acerca de mi ubicación en este planeta: yo durante todo el día había hecho un arbolito; al lado, habían vaciado todo un piso de concreto para una torre altísima. Ese arbolito, comparado con el edificio, no tiene ningún valor práctico. Su importancia reside únicamente en el rito, en la mística del artista, actitud poco pragmática semejante a la del insecto que se encamina inexorablemente hacia su destrucción.

Alfonso fue un rastreador de microcosmos, le gustaba representar universos ocultos en el misterio de espacios mínimos. Incursionó incluso en la miniatura, en una época donde ya nadie se da el tiempo de crearlas, y pintó sobre concha nácar hermosísimas y diminutas figuras, que su imaginación extraía de las capas internas del molusco. Fue un ser extraordinario, divertido, complejo, rico en matices, transparencias, y veladuras como sus cuadros.

El once de noviembre de este 2020, Alfonso Durán Vázquez hubiera cumplido 90 años, lo pienso como si aún viviera. Agradezco haberlo conocido.

María Teresa Bermúdez

Otoño de 2020, año de pandemia.

Agradecimientos:

Primero las damas: A Eurídice Monsreal que se entera del contenido y me sugiere las correcciones pertinentes.

A Frithjof Brauns, que escribió un texto sobre Alfonso y su obra, durante sus años de estudiante en la Fachhochschule Lippe, en Detmold, Alemania. Me lo prestó para sacar datos.

Al querido Bernardino Jaimes Arce, amigo del alma, paciente maestro de dibujo y pintura, porque las veladuras y clarooscuros a mí no se me dan. Las fotos del texto, él las proporcionó.

A José Durán Vázquez, que en amena charla telefónica, a causa del Coronavirus, rememoró su niñez y los años en la Capirucha.