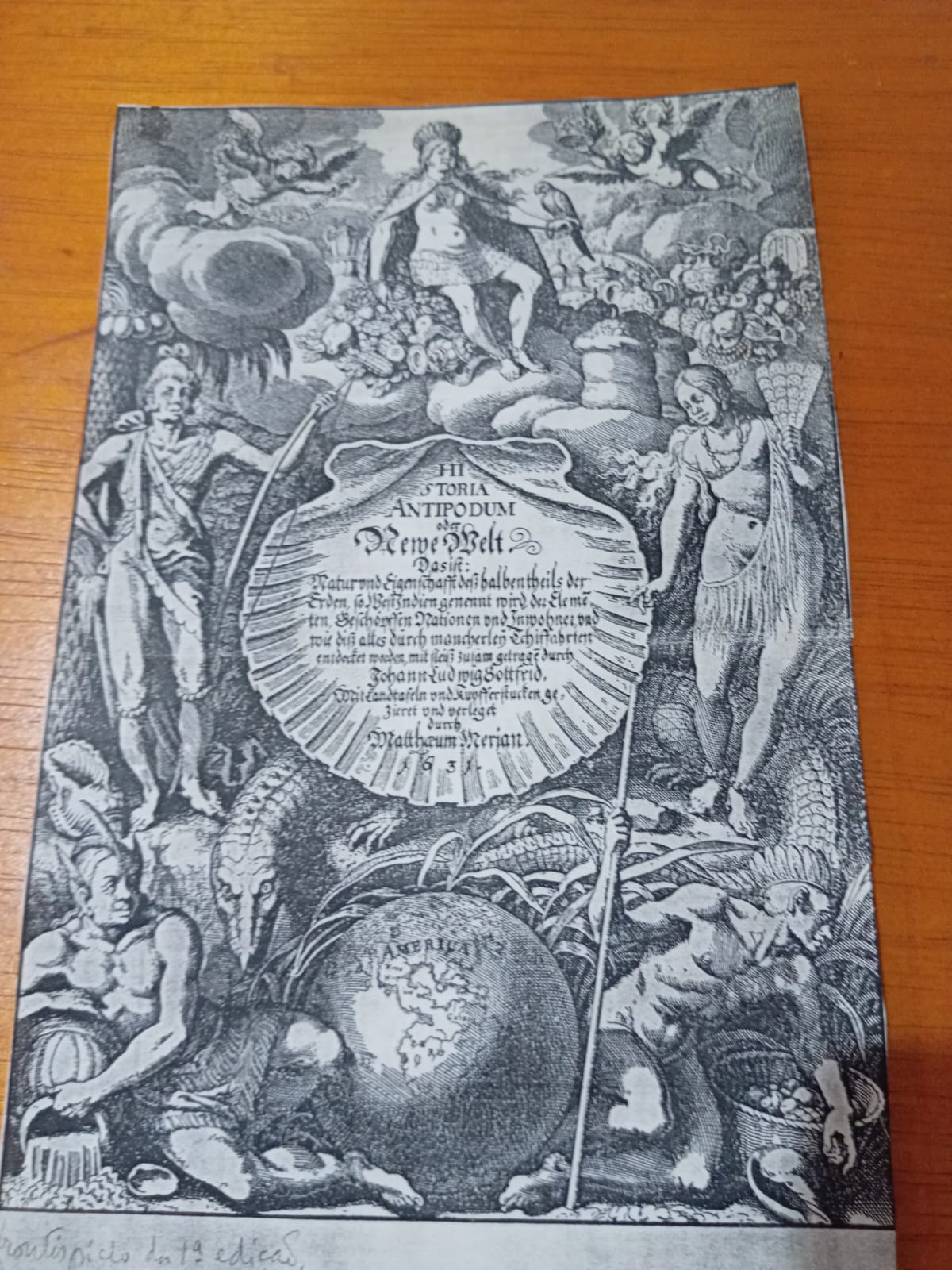

Frontispicio de la Primera Edición.

Matthaeum Merian.

1631

Granos tronadores, que al sentir el fuego toman el color blanco, como de nubes pachonas; brincotean para demostrar que ya están en su punto, y hay que retirarlos del calor. Explican los científicos, que adentro de cada grano de maíz hay una masa de consistencia gelatinosa, y cuando el calor alcanza los 175 grados, explota, provocando que el almidón que guarda, al sentir la caricia del aire, se emociona, y da lugar a esas formas extravagantes, barrocas, que vemos en cada uno de los lisos granos amarillos, al convertirse en palomitas.

Esas palomitas de maíz, que nos encanta saborear por antojo en cualesquier momento, hoy día viendo películas, han sido un gusto de los mesoamericanos desde hace miles de años, cuando ni el cine ni la televisión existían. Tanto así, quizás más, quizás menos, y ahora nos las venden en cajitas como Pop Corn. Actualmente, es el maíz palomero o reventador. Cuando los aztecas, nuestros antepasados, preparaban los granos en un comal, quizá los salaban, otras veces, los endulzaban con miel de maguey, como golosina, aunque eran muy imaginativos e igual los comían de otras maneras; sabemos que en sus ceremonias, las Iizquitl o palomitas, ensartadas en hilos, adornaban las ofrendas a sus deidades.

Los antiguos habitantes de nuestro territorio, vivían una estrecha relación con la naturaleza, dadora de vida, venerada y respetada. De esa relación, deriva el talento de observar con amor, detenidamente, agradecer el diario sustento que generosa proporciona, para que la vida continúe. Desde aquellos remotos tiempos, descubrieron los antepasados, que cada semilla significa un principio y un fin; que de su esmero al cuidarla depende la existencia de ambos, y que su existencia a la vez, coopera a sostener el universo. Contentos, agradecidos con la Vida, se dedicaron a observar, estudiar, analizar, buscar la manera de entender su entorno, para cuidar y conservar el funcionamiento de ese maravilloso engranaje del que somos parte; dar y recibir, sin alterar el equilibrio. Comprendieron desde su origen, que no era cuestión de aprovecharse, ni de explotar lo que la naturaleza proporciona, utilizan sus dádivas con respeto, sin maltrato, ni destruyendo; al contrario la mejoran para obtener óptimos resultados, procurando siempre armonía, cuidado, y mantener este portentoso intercambio, que significa el fluir de un ser vivo, sano, e incluyente, dónde cada cual tiene sitio y cumple su cometido en beneficio de los demás.

Quizá, para explicarse el portento, inventan divinidades, y son los dioses, los responsables del misterio. Acordaron que los hombres de estas tierras estamos hechos de Maíz, de mazorcas amarillas y blancas; y las mismas mazorcas, son el alimento que les mantiene y da vigor. Así, el Maíz da el ser y es sustento. Para domesticarlo, para adecuar su alimento básico, tardaron muchísimo tiempo, no tenemos idea cuánto, pero lo logran, pues aquí seguimos.

Y dicen, que los animales participaron, lo mismo el inteligente cuervo, que el pájaro carpintero, la cotorra gritona, la pachorruda tortuga, el abusado tlacuache, el elegante gato montés, el zorro astuto, la tuza dientona, el coyote flaco, los insectos diminutos como el piojo, la pulga, la laboriosa hormiga arriera zompopo, y muchos más, cooperaron a su manera para conformar su hábitat.

Todos, supuestamente, ruegan por el nacimiento del sol que alumbra, calienta, diluye las penumbras, seca la tierra. Pero no sólo es eso, los humanos mismos, deben aprender a cultivar el maíz y a obtener sus beneficios. Es Dar y Recibir. Pacientemente se dedican a observar el cielo, miran cómo se menean los astros, dónde andan las estrellas, mientras la plantita crece. Nada está quieto. Muy de a poquito se dan cuenta, columbran diario su circunstancia, discuten, estudian, habrán hecho cuentas y cálculos, hasta comprender lentamente las distintas fases del sol, de la luna; atando cabitos, pero con mucha inteligencia, captan los cambios cíclicos, los interpretan; adquieren experiencia, y van marcando las estaciones, al sentir la variedad de los vientos, la humedad, el estiaje, el calor o el frío; aprenden a conocerlos más a fondo. Y muy poco a poco, crean su calendario, para encaminarse con más seguridad en sus propósitos. Paralelamente habrán inventado la manera de registrar cada cosa, y despacito inventan la forma de no olvidarlo, crean su escritura, que fija los conocimientos obtenidos. Tal vez unos cuantos, establecen las creencias, probables, difíciles de demostrar o de entender para todos. Las elevan a rito, costumbre, o hasta ceremonia solemne, ajustada a ciertas normas, e inauguran el control, pues de alguna manera debían organizarse. El centro de su existencia es el Maíz.

En el área que abarca desde Tehuacán hasta el norte de Oaxaca, se han rescatado tinas con aplanado de cal, recipientes donde se procedía a la Nixtamalización en frío, proceso indispensable que convierte al maíz en un alimento sano y completo que beneficia a los humanos; por otra parte, proporciona flexibilidad a la masa que preparan y crean las tortillas, Tlaxcalli; cómo ellos las llamaban. Todo ello fue generando un cambio revolucionario, pues coincide con la etapa de la sedentarización. En la zona de Huastecapan, al aprovechar su cultivo, lo llamaban: To-nacayo, es decir: Nuestra carne, puesto que para ellos, los humanos estamos hechos de Maíz. Los aztecas, le dieron por nombre: Tzintli. El origen del Maíz es un secreto perdido en edades remotas, pero sigue siendo nuestro certificado de existencia.

El apelativo Mahis, lo escucharon los españoles en Haití, la isla que bautizaron Fernandina, el año de 1492, donde los sorprendió lo que ignoraban: un Nuevo Continente que estaban por descubrir. No tenían idea, de que en cada espacio de esa zona, conocida culturalmente cómo Mesoamérica, se cultivó el Maíz, y para cada uno de los grupos humanos, aún los de hoy, su significado es prodigioso, siendo como es, su esencia y su reflejo en todos los ámbitos: sus raíces, su espíritu, su desarrollo, sus tradiciones, su cultura, su arte.

La infinitud de la mar en su eterno rebullir, meciendo las Naos y toda clase de embarcaciones, hizo que el mundo se volviera uno. El Maíz viajero a bordo, se conoció en todo el orbe y sus semillas germinaron. En otras partes, rendía más cada hectárea sembrada de Maíz, que la hectárea de trigo o de otros cereales, para ellos lo fundamental es la ganancia. A partir del siglo XV, Europa empezó a consumirlo en las zonas rurales, entre quienes vivían en pobreza y escasez. Al mismo tiempo que el Maíz se popularizaba, apareció y se fue extendiendo una temible afección, que el doctor Gaspar Casal detectó en España; la menciona en su Historia natural y médica del principado de Asturias, que se publicó en 1762, dos años después de su muerte.

En el norte de Italia esta violenta enfermedad se volvió endémica, y el doctor Francisco Frápoli, de Milán, le puso el nombre de Pelagra, porque las primeras señales aparecían en la piel; al inflamarse, brotaban espantosas manchas oscuras, a los pocos días el doliente sufría insomnios, luego, persistentes diarreas que lo ponían tremendamente ansioso, el afectado se volvía muy agresivo, y al empeorar la afección, caía víctima de espantosos delirios, hasta que el aquejado se volvía demente, es decir, su mente perturbada perdía el juicio. Además del peligro por exponerse al sol, sufría trastornos digestivos, nerviosos y psíquicos. La Pelagra se conoció también como la enfermedad de las Tres D: Dermatitis, Diarrea, Demencia.

En Europa y en los Estados Unidos hubo graves epidemias de Pelagra. En México se desconocía la enfermedad, y el Maíz era alimento de consumo cotidiano entre la población. Finalmente se enteraron de que en México el maíz se Nixtamaliza antes de consumirlo. Es decir, se deja en agua de cal, o de la ceniza del fogón, para que suelte el hollejo, esa piel finita que envuelve algunas semillas o frutos; de esta manera se liberan los aminoácidos y el sistema digestivo acepta y asimila el Maíz como alimento. La Nixtamalización, fue el resultado de acuciosas observaciones, estudio, investigación, que los antiguos pueblos Mesoamericanos aportaron al mundo.

A la falta de conocimiento, se sumó en otros países el pavor que infundían estas antiguas civilizaciones de salvajes, adoradores de ídolos, dedicados a los sacrificios humanos, que bailan hasta con la muerte; eran sumamente extraños, muy diferentes a la civilización occidental. Puesto que a los enfermos de Pelagra les afectaba la luz del sol, las leyendas durante el siglo XVIII la relacionaron con los vampiros, seres nocturnos a quienes la luminosidad resta fuerza vital y deben evitarla. La Nueva España, la Perla de la corona, hereda la mala fama de la Madre Patria, en el imaginario colectivo.

Las tribulaciones del Maíz, en otras tierras, fueron el resultado de no haberlo tratado como se debía. Esa hermosa planta gramínea, parienta de la cebada y el trigo, de tallo grueso, hueco, con nudos, alcanza del metro y medio, hasta los tres metros de altura, luce elegantes hojas como lanzas puntiagudas y flexibles, que gráciles danzan al viento. Tiene dos tipos de flores: las masculinas que se dan en racimos terminales, y las femeninas en forma de espigas. Nació en la América Tropical, y fue allí donde los seres humanos, tras innumerables esfuerzos, siglos de paciencia, observación, estudio, descubren además el indispensable proceso de Nixtamalización, clave del crecimiento y desarrollo de los mexicanos, pues el Maíz sólo es comestible si se remoja en la ceniza del fogón. Desde hace más de 8500 años, la población se alimenta de maíz, frijol y calabaza, fue así como empezaron a domesticarlo. Al constatar, muy poco a poco, los cambios generados, aseguran la existencia de los habitantes de Mesoamérica; se funden en su naturaleza dual, que pervive y se refleja en sus expresiones, incluso las artísticas.

En Mesoamérica el Maíz es una deidad, mantiene con la población una atadura ancestral, que conmueve su ánimo y lo necesita para vivir. Y desde ese entonces, el Maíz se vuelve lo que el mexicano inventa, sea líquido como el sabroso Atole, con su copla:

Pasen a tomar atole

Todos los que van pasando…

Espeso, calientito, sanador, reconfortante, de sabores al gusto. El Tejate oaxaqueño, acompañado de cacao, azúcar y su hueso de mamey. También de Maíz y con su Pulquito, el Menjengue de Querétaro, pero reposado de tres días para que esté en su punto. El Tascalate, en Chiapas y Tabasco, preparado con tortilla molida.

Para saborearlo masticando, crearon la Tlaxcalli o Tortilla, de variadas formas, grosor y color; olorosa, flexible, versátil, calientitas en su Chiquihuitl, puede volverse un delicioso Taco, enrollado, aunque sea nomás con algo de sal, o con cualquier cantidad de sabrosuras. Burrito, si la torteadora le saca orejas, Totopo, ya fría, frita, y en cachitos tronadores o remojados con salsa, las Gorditas, rechonchas, rellenas, acompañantes en los caminos. Las Memelas, alargadas y rollizas, toman el color del Maíz con que se preparan, y hasta su nombre le prestaron a la machincuepa que hacía el valeroso torero, cuando el toro lo embestía. Elotaxcal, eran delicias preparadas con elote tierno, como los Uchepos en Michoacán.

Otro derivado del Maíz, diferente y suculento, con infinidad de variantes, es el Tamalli o Tamal, mezcla de masa de maíz con manteca, suave, esponjosa, envuelta en las mismas hojas de la mazorca, ya sean tiernas o secas, o en largas hojas del maíz, como las Corundas, aunque en otros sitios, las hojas de Plátano, hacen de capa; algunos van rellenos de carne, otros se acompañan de guisos diversos. Hasta había los Cuautecuicuilli tamalli, especiales para los invitados; eran muy famosos, y se distinguían por tener de adorno, encima, un caracol hecho de frijoles. Los Tamalli se cuecen al vapor o en agua. Existen también guisos estupendos como el Tamal de cazuela.

El Maíz igual se come en grano, los elotes tiernos con crema y queso, o doraditos, los Esquites cocidos con chile y limón, sin olvidar las novedosas Iizquitl, las Palomitas, que entretienen el diente y adornan. Es el cuento de nunca acabar, la infinidad de cosas que derivan del Maíz en la gastronomía, y pueden identificarse por regiones, como el Codzito yucateco, el Tatishuile nayarita, o el Zacahuil hidalguense, por mencionar unos cuantos ejemplos.

Me parece indispensable una referencia al Nejal o Nejayote, el agua utilizada para hervir el Maíz, durante el fundamental proceso de la Nixtamalización. Esa agua turbia y amarillenta, tampoco tiene desperdicio, además, se le adjudican usos medicinales. Dicen que sirve para curar la espantosa rabia, para sanar los molestos callos en los pies, o como auxiliar de la fertilidad, aplicando fomentos en la región lumbar, a las mujeres con dificultades para embarazarse.

A la par que domesticaban la planta, el ingenio de los pobladores hizo herramientas, artefactos necesarios para auxiliarse; los usan para la siembra, la cosecha, o para transformarlo en sabrosos alimentos. El Ayate, o Morral, para guardar la semilla, mientras se esparce en el surco, la Coa prepara la cuna del maicito, que al crecer en conjunto se convierte en Milpa. El Metate o Metatl, piedra de una sola pieza, labrada a cantería, que por su tercer pie delantero, más corto, queda inclinada, para hacer poquito más fácil, la pesada molienda a los fuertes brazos de las mujeres, arrodilladas cuando muelen: Maíz, chocolate, chiles, biznagas o cuanta cosa se les ocurra, ayudándose con el Metlapili, de Metlatl, Metate, y Pilli: hijo o ayuda, que fabricaban de la misma piedra, poco delgado en las orillas, algo más grueso al centro, y se conoce como Mano de Metate.

…el mayz sobre una piedra se muele y sobre esta misma se amasa… y al momento se tuesta o cuece sobre una cazuela o comal de barro, y así caliente se come con todo el gusto y regalo del mundo, y sobre todo con tal brevedad, que sucede estar sentados a la mesa y estar aún el pan por hazer y que no se yo que mayor bien se puede decir de pan, que junto con ser de suyo tan bueno y de tanto sustento, es fácil y barato de sazonar…

La opinión anterior fue escrita por Juan de Cárdenas, un muchacho sevillano llegado a la Nueva España de adolescente, cuando tenía apenas 14 años. Se dedicó a los estudios y después fue doctor en medicina. El año de 1591, Pedro Ocharte, un normando que se fue a Sevilla, y de allí se mudó a éstas tierras, en 1540, aparte de negocios y sonados pleitos con la Santa Inquisición, se casó con María, una hija de Juan Pablos, el italiano que trajo a la Muy Noble y Leal Ciudad de México, la primera imprenta que hubo en América, en el año de 1539. Pedro Ocharte fue el Tercer impresor de México; entre otras muchas obras, editó:

Problemas y secretos maravillosos de las Indias

Compuesta por el Doctor Juan de Cárdenas Médico.

Se refiere en el libro, a las Tortillas, pan de la tierra, para diferenciarlo con el pan de Castilla, al Metate indispensable en aquella época para moler el Maíz, al Comal para cocerlas, y la facilidad de preparar una comida nutritiva y deliciosa; a la masa se le agregaba amaranto reventado, pepitas de calabaza, fruta, frijol, tal vez huevos de tortuga, Huexólotl, otras aves acuáticas, o con carne de rana, pescado, brotes tiernos de algunos vegetales, salsas espesas que llamaban Molli, en la que distintos chiles redondeaban el sabor, y que probablemente viajó de México hasta las Islas Filipinas.

Preparar las tortillas enrolladas, quizá lo que nosotros llamamos Taco, era la especialidad de las Tlacualnamacac, las mujeres que vendían comida en los bulliciosos y coloridos Tianguis, donde se conseguían los tostaditos Tlaxcaltotopochtli, que hoy disfrutamos como Totopos. Hubo una clase de tortillas que eran un manjar ahojaldrado: Tlacepoalli tlascalli, las llamaban, y nomás de pensarlas se hace agua la boca.

En México el sustento es eso, lo que sustenta, mantiene, y es sagrado, es una dádiva de la madre tierra, que hombres y mujeres han sabido valorar y amar para las futuras generaciones. Así que:

¡SILENCIO POLLOS PELONES, YA LES VAN A ECHAR SU MAIZ!

María Teresa Bermúdez

Primavera 2025